Dice su ficha que el juego data de 2005 y reconozco que tal dato me genera una especie de extrañeza dado que, por lo que fuera, lo situaba incluso más atrás en el tiempo. Historias personales que no vienen al caso. Lo que nos ocupa es hablar de este clásico diseñado por el alemán Thorsten Gimmler que, año arriba año abajo me lleva acompañando casi dos décadas de vida.

Y es que, si de juegos introductorios hablamos de vez en cuando, este tiene todas esas características de aquellas cajas de las de antaño en la que una mecánica abstracta, con una ambientación sugerente, un material correcto y unas reglas facilonas concluyen en un producto cautivador que da para pique y cuyo precio, ayer, hoy y siempre, no debería elevarse demasiado, sea cual sea la vía por la que se pueda conseguir.

La temática es Egipto. No me pidan investigar más porque a ciencia cierta eso no deja de ser un vestido para el juego como pudiera haber sido cualquier otro. Eso sí, el esfuerzo por unir conceptos y mecánicas funciona bastante bien. Se trata de un diseño para dos jugadores de pura confrontación en el que el objetivo es administrar nuestras fichas de influencia colocándolas en cuatro templos. La meta es variada: alcanzar 40 puntos, ocupar todas las casillas amarillas o verdes del tablero o todas las de un templo. Lograr una de estas cosas antes que el rival te da la victoria automática.

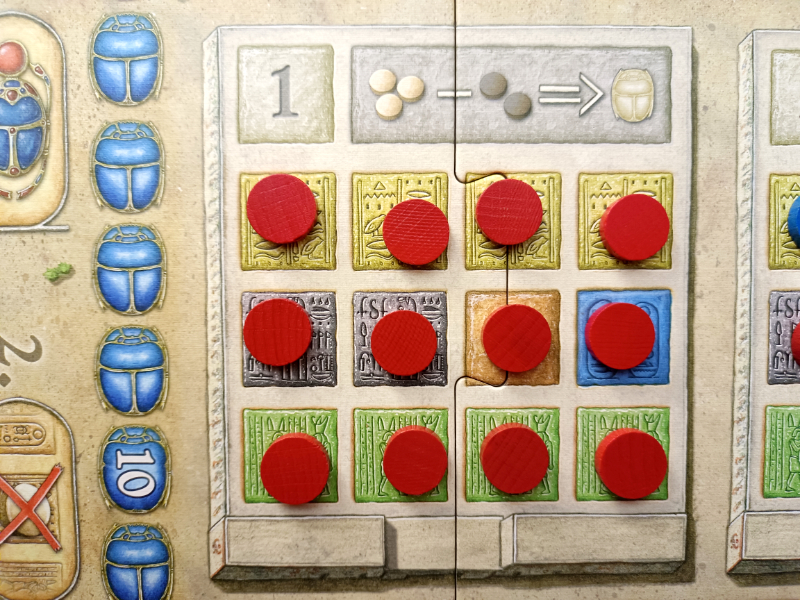

Jugar es muy sencillo, sin demasiada complicación. Cada jugador dispone de un pequeño mazo de cartas que van del uno al cuatro. Para cada turno roba cuatro. Las jugará todas, distribuyéndolas en cada casilla que el jugador tiene en su lado del tablero. Estas, cuatro también, se denominan ‘cartuchos’, están numeradas y después de que cada participante las coloque, se descubren y se produce una comparación entre lo que ha puesto uno y otro.

Aunque Aton es bastante sencillo, buena parte del mérito que tiene estriba en las decisiones que te obliga a tomar. No te va a reventar la cabeza pero sí que te insta a decidir con sapiencia qué valor usar en cada sitio para lo que venga después. Con esto en mente, solo hay que saber para qué sirve cada casilla. La primera reporta puntos directos. Se miden los valores y el que haya jugado un número más alto se lleva tantos puntos como el doble de la diferencia. Es una recompensa inmediata que, como suele pasar, a veces no es tan rentable como pensar a medio o largo plazo.

El segundo cartucho decide dos cosas. Una de ellas es el orden del turno de juego, siendo el primero en actuar el que haya jugado una carta menor; la otra tiene que ver con la interacción, dado que la carta que juguemos nos indicará cuántas fichas ya colocadas le podremos quitar al rival del tablero.

Todo el ecosistema del juego tiene que ver con el posicionamiento en los templos y, al margen de esta retirada de fichas que implica el segundo cartucho eso es, precisamente, lo que propugnan las dos últimas casillas en las que desvelaremos una carta. El tercer cartucho no tiene una acción ni un beneficio directo asociado pero es vital para el desarrollo del turno porque el número que juguemos implica el hasta qué templo podemos actuar. Es decir, si jugamos una carta con un cuatro podemos colocar –o quitar- fichas de cualquiera pero si jugamos un uno, todo se circunscribe al primero. Por tanto, es clave pensar bien qué queremos hacer y dónde, por lo que si tenemos la opción, puede que esta sea la más crucial a la hora de jugar las cartas al inicio. Por último, el valor que coloquemos en el último cartucho indica cuántas fichas colocaremos en el tablero.

Este es el núcleo de Aton. Leído puede parecer extraño; jugado por primera vez puede desorientarte pero a la segunda ya lo ves claramente y luego fluye de una manera irrefrenable. La otra parte es tener claro qué peculiaridades tiene cada templo y cómo se puntúa, algo que si no se capta a la primera con las reglas, quedará claro al enfrentarse a ello la primera vez. La regla de oro es que todo se disputa por mayorías: solo el que tenga más influencia se llevará los puntos que otorga cada templo independientemente de la cantidad o del modo de contabilizarlos. No vamos a entrar en ello para no enfangar pero como habrán concluido con la importancia que se le da al tercer cartucho, cuanto mayor es el templo, más alto es también su peso en el devenir del juego.

Hay otro concepto que merece la pena tener en cuenta durante las partidas, que es el del Valle de los Muertos. Es una zona del tablero en la que se van depositando las fichas que se quitan de los templos al resolver el segundo cartucho. Es relevante porque cada vez que se completa se dispara una puntuación y eso es un momento muy importante en la partida porque dado el objetivo de los 40 puntos, es raro no alcanzar esa cifra con dos puntuaciones e incluso con menos. Por lo que hacer un buen botín en la primera y adquirir un colchón de puntos amplio puede resultar decisivo para lo que quede de juego.

Y poco más. Recalcar que la mecánica es totalmente abstracta. El arte es espartano, correcto, muy limpio a la vista, colorista y práctico. Difícilmente estaremos pensando en deidades egipcias sino que estaremos atentos a los números y a los cuadraditos de colores. Pero eso no quita para que la partida sea tensa, agónica en ocasiones, para ir cuadrando y optimizando lo que tienes en la mano.

En ese sentido, y por mencionar algún aspecto menos favorable, nos topamos con que el azar tiene un papel más destacado de lo deseable. Puede darse el caso de que, al robar del mazo, bien te pueden tocar cuatro unos -lo que me ocurrió en mi última partida- y no puedas decidir nada; o una mano de cuatros que, sin dejarte tampoco pensar mucho, te auguran un buen potencial. Es cierto que cada jugador puede hacer un descarte y robar de nuevo una vez por partida y que los dos tienen las mismas cartas y al final lo normal es tener en la mano todas pero, según cómo se acompañen, puede resultar más o menos beneficioso.

Al margen de eso, el juego tiene alguna ventaja que lo posiciona como de esa vieja escuela que, con muy poco, ofrece una profundidad inesperada. Ya hemos visto a grandes rasgos en qué momento la dinámica te sitúa en la encrucijada. Me gusta eso, que hay que tomar decisiones, adaptarse, ser agresivo o aguantar el chaparrón según el turno, pero siempre te concede la ocasión de buscar la mejor jugada posible. Y a diferencia de otros más sesudos, esta dificultad limitada le sitúa en un plano asequible en el que es fácil que los jugadores puedan explotar todo su potencial incluso si son novatos.

En el debe, no obstante, dos cosas: el tema del azar que hemos mencionado y que más allá de lo anecdótico del ‘mus’ puntual, podría ser mejorable. He visto una variante en la que se propone sacar no cuatro sino cinco cartas y elegir de ahí. No lo veo del todo mal, aunque el efecto podría ser similar a la larga: se pueden ir por el sumidero cartas potentes. El otro problemilla es algo relacionado con la puntuación final: 40 puntos es una cifra que no siempre da para dos puntuaciones y personalmente me genera una ansiedad increíble. No les sabría decir exactamente por qué.

Aton es para dos jugadores. Así está concebido y no hay ninguna revisión oficial para variar ese número. Sin embargo, circula desde hace 16 años una variante en solitario que puede servir para calmar el mono de partidas y engañar un poco al hambre de partidas.

Este modo se articula en torno a una colocación aleatoria de cartas en los cartuchos y luego la priorización de tareas a la hora de retirar y colocar fichas. Es muy simple y, aunque cede esa tensión de temerte lo que hará tu rival a continuación, encuentra en la imprevisibilidad otro reto que, por qué no, te saca del apuro. Y dado que la preparación del juego es casi inmediata, se hace muy agradable de jugar y te tiene un rato entretenido. En definitiva, un juego de esos que pertenecen casi a la arqueología lúdica y, como tales, deberían estar por siempre en un museo de los juegos de mesa.